BLOG ORLANDO TAMBOSI

Ensaio do cientista político Francis Fukuyama, publicado pelo Estado da Arte:

A

política do século 21 foi organizada em torno de um espectro político

esquerda-direita definido por questões econômicas, com a esquerda

defendendo mais igualdade e a direita defendendo mais liberdade. A

política progressista girava em torno de trabalhadores, sindicatos e

partidos social-democratas que buscavam uma melhor rede de proteção

social e redistribuição de renda. Por outro lado, a direita estava

interessada principalmente em reduzir o tamanho do governo e promover o

setor privado. Na segunda década do século 21, em muitas regiões esse

espectro político parece estar cedendo lugar a outro, definido em torno

de identidades. A esquerda tem focado menos em igualdade econômica de

maneira mais ampla e mais em promover os interesses de uma vasta gama de

grupos percebidos como marginalizados — negros, imigrantes, mulheres,

hispânicos, a comunidade LGBT, refugiados, etc. A direita, por sua vez,

está se redefinindo como um conjunto de patriotas que buscam proteger a

identidade nacional tradicional, uma identidade frequentemente ligada a

raça, etnia ou religião.

Uma longa tradição que remonta ao menos a Karl Marx enxerga nas lutas políticas um reflexo de conflitos econômicos, essencialmente uma luta por fatias do bolo. De fato, essa é parte da história dos anos 2010, com a globalização alijando um número significativo de pessoas do crescimento econômico ocorrido ao redor do mundo. Mas, a despeito da importância do interesse próprio material, os seres humanos também são motivados por outras coisas, razões que mais bem explicam os eventos díspares do presente. Essas razões dão origem ao que poderia ser chamado de “política do ressentimento”. Em muitos casos, um líder político mobiliza seguidores em torno da percepção de que a dignidade de um grupo foi insultada, afrontada ou simplesmente desprezada. Esse ressentimento produz uma demanda por reconhecimento público da dignidade do grupo em questão. Um grupo humilhado em busca da restituição de sua dignidade tem um peso emocional muito maior do que pessoas simplesmente em busca de vantagem econômica.

Assim,

o presidente russo Vladimir Putin descreveu a tragédia do colapso da

antiga União Soviética e como a Europa e os Estados Unidos se

beneficiaram da fragilidade da Rússia nos anos 1990 para aproximar a

OTAN de suas fronteiras. Ele despreza a atitude de superioridade moral

exibida por políticos ocidentais e quer ver a Rússia tratada não como —

nas palavras do ex-presidente americano Barack Obama — um ator regional

fraco, mas como uma grande potência. O governo chinês de Xi Jinping

falou longamente sobre os “cem anos de humilhação” da China e como os

Estados Unidos, Japão e outros países estariam tentando impedi-la de

retornar ao status de grande potência que teve por milênios ao longo da

história. Ressentimento por indignidades é uma força poderosa também em

países democráticos. Nos EUA, inspirou movimentos tão diversos como o

Black Lives Matter contra a brutalidade policial, a campanha #MeToo

contra o assédio e a violência sexual e o forte apoio dos eleitores

rurais à candidatura presidencial de Donald Trump.

Todos

esses são casos nos quais uma grande potência como Rússia ou China ou

um conjunto de cidadãos em uma democracia acredita que possui uma

identidade que não está recebendo o devido reconhecimento — seja pelo

mundo externo, no caso de uma nação, ou por outros membros da mesma

sociedade. Essas identidades podem e são incrivelmente diversas,

baseadas em nação, religião, etnia, orientação sexual ou gênero. São

todas manifestações de um fenômeno comum: a política identitária.

“Identidade”

e “política identitária” são termos relativamente recentes, o primeiro

tendo sido popularizado pelo psicanalista alemão Erik Erikson nos anos

1950, e o último ganhando visibilidade pública apenas na política

cultural dos anos 1980 e 1990. Atualmente, “identidade” possui diversos

significados, em alguns casos referindo-se simplesmente a categorias ou

funções sociais, em outros a informações básicas sobre um indivíduo

(como em “minha identidade foi roubada”). Nessa acepção, as identidades

sempre existiram.

Aqui,

no entanto, uso o termo “identidade” em um sentido específico que nos

ajuda a compreender por que ela é tão importante para a política

contemporânea. Em primeiro lugar, a identidade compreendida dessa forma

tem origem em uma distinção entre o verdadeiro eu interior e o mundo

externo de regras e normas sociais que não reconhecem adequadamente o

valor ou a dignidade desse eu interior. Ao longo da história da

humanidade sempre houve indivíduos em conflito com suas comunidades. Mas

somente nos tempos atuais impôs-se a visão de que o eu interior

autêntico possui valor intrínseco e que a sociedade sistematicamente o

reconhece de maneira errada e injusta. Não é o eu interior que precisa

se conformar às regras da sociedade, mas a própria sociedade que precisa

mudar.

O

eu interior é a base da dignidade humana, mas a natureza dessa

dignidade é mutável e variou ao longo do tempo. Em muitas culturas

antigas, a dignidade era atribuída somente a poucos, normalmente

guerreiros dispostos a arriscar suas vidas em batalha. Em outras

sociedades, a dignidade é vista como um atributo de todos os seres

humanos, com base em seu valor intrínseco enquanto pessoa dotada de

agência e, em outros casos, a dignidade é concedida com base no

pertencimento a um grupo maior que compartilha memória e experiências.

Por

fim, o senso interior de dignidade busca reconhecimento. Não basta que

eu possua uma autopercepção de valor se outras pessoas não a

reconhecerem publicamente ou, ainda pior, se denegrirem ou ignorarem

minha existência. A autoestima surge da estima demonstrada por outros.

Como os seres humanos naturalmente buscam reconhecimento, o sentido

moderno de identidade evolui rapidamente para uma política identitária,

na qual indivíduos demandam reconhecimento público de seu valor. A

política identitária, portanto, abarca grande parte das lutas políticas

do mundo contemporâneo, das revoluções democráticas aos novos movimentos

sociais, do nacionalismo e islamismo às disputas políticas nos campi

das universidades americanas. De fato, Hegel argumentava que a luta por

reconhecimento era o grande motor da história humana, uma força chave

para se compreender a emergência do mundo moderno.

Identidade nacional e florescimento nacional

Neste

ensaio, quero focar em um aspecto específico da identidade que

reemergiu com especial vigor como força política em anos recentes. Diz

respeito a questões sobre a “identidade nacional”: como ela é

constituída, quem ela inclui e que lugar deve ocupar na vida

contemporânea.

A

identidade nacional tem sido essencial para os destinos dos Estados

modernos. Uma identidade nacional fraca tem sido um grande problema no

grande Oriente Médio, onde Iêmen e Líbia se desintegraram em Estados

falidos e Afeganistão, Iraque, Síria e Somália vêm sofrendo com

insurreições internas e caos. Outros países em desenvolvimento que

permaneceram mais estáveis ainda assim se viram acossados por problemas

relacionados a um baixo senso de identidade nacional. É a situação

vivida por toda a África subsaariana, onde essas questões são um

importante obstáculo ao desenvolvimento. Países como Quênia e Nigéria,

por exemplo, estão étnica e religiosamente divididos; a estabilidade só é

mantida porque diferentes grupos étnicos se revezam no poder e na

pilhagem do país. O resultado é um baixo desenvolvimento econômico e

altos níveis de corrupção e pobreza.

Em

contraste, China, Japão e Coreia possuíam identidades nacionais

altamente desenvolvidas muito antes de começarem a se modernizar — de

fato, antes da confrontação dos três países com as potências ocidentais

no século 19. Uma razão pela qual as economias da China, Japão e Coreia

do Sul foram capazes de crescer de maneira tão espetacular no século 20 e

início do século 21 é o fato de que esses países não precisaram superar

questões internas de identidade quando se abriram ao comércio e ao

investimento estrangeiros. Eles também sofreram com guerra civil,

ocupação e divisões. Mas conseguiram se apoiar em tradições de Estado e

um senso de propósito nacional comum uma vez estabilizados esses

conflitos.

A

identidade nacional origina-se na crença compartilhada na legitimidade

do sistema político do país, seja ou não um sistema democrático. A

identidade pode estar baseada em leis e instituições formais que ditam,

por exemplo, qual idioma ou idiomas serão considerados os oficiais, ou o

que as escolas ensinarão às crianças sobre o passado do país. Mas a

identidade nacional também se estende ao domínio da cultura e dos

valores. Ela consiste em histórias que as pessoas contam sobre si

mesmas: de onde vieram, o que comemoram, suas memórias históricas comuns

e suas expectativas sobre o que é preciso para se tornar um membro

legítimo da comunidade.

No

mundo contemporâneo, a diversidade — em termos de raça, etnia,

religião, gênero, orientação sexual e afins — é tanto um fato da vida

como um valor. É um fator positivo para as sociedades por várias razões.

A exposição a diferentes maneiras de pensar e agir pode muitas vezes

estimular inovação, criatividade e empreendedorismo. A diversidade gera

interesse e entusiasmo. Em 1970, Washington D.C. era uma cidade

birracial monótona na qual a cozinha internacional mais interessante era

a do Yenching Palace na Avenida Connecticut. Atualmente, a região

metropolitana de Washington D.C. sedia uma quantidade incrível de

diversidade étnica: é possível encontrar cozinha etíope, peruana,

cambojana e paquistanesa e viajar de um pequeno bairro étnico para

outro. A internacionalização da cidade estimulou outras formas de

interesse: ao se tornar um lugar onde pessoas jovens desejam viver, traz

música, arte e tecnologia e tem transformado a paisagem de bairros

inteiros. Histórias parecidas aconteceram em inúmeras outras áreas

metropolitanas ao redor do mundo, de Chicago a São Francisco, de Londres

a Berlim.

A

diversidade também é fundamental para a resiliência. Biólogos

ambientais apontam que monoculturas artificialmente produzidas são

altamente vulneráveis a doenças por falta de diversidade genética. De

fato, a diversidade é o motor da própria evolução, que depende de

variabilidade genética e adaptação. Os ecologistas atuais preocupam-se

com a perda de diversidade em espécies ao redor do mundo em parte porque

ela representa uma ameaça à resiliência biológica no longo prazo.

Por

fim, há a questão da busca individual por identidade. As pessoas

frequentemente resistem a serem homogeneizadas em culturas mais amplas,

particularmente se não nasceram dentro dessas culturas. Querem que seus

respectivos “eus” sejam reconhecidos e celebrados, não suprimidos.

Querem sentir uma conexão com seus ancestrais e saber de onde vieram.

Ainda que não vivam mais em suas comunidades tradicionais, querem uma

conexão com os idiomas indígenas em rápido desaparecimento pelo mundo e

práticas tradicionais que evoquem modos mais antigos de vida.

Mas

a diversidade não é necessariamente um bem. A Síria e o Afeganistão são

países com bastante diversidade, mas que resultou em violência e

conflito em vez de criatividade e resiliência. No Quênia, onde há fortes

clivagens étnicas, a diversidade alimenta uma corrupção baseada em

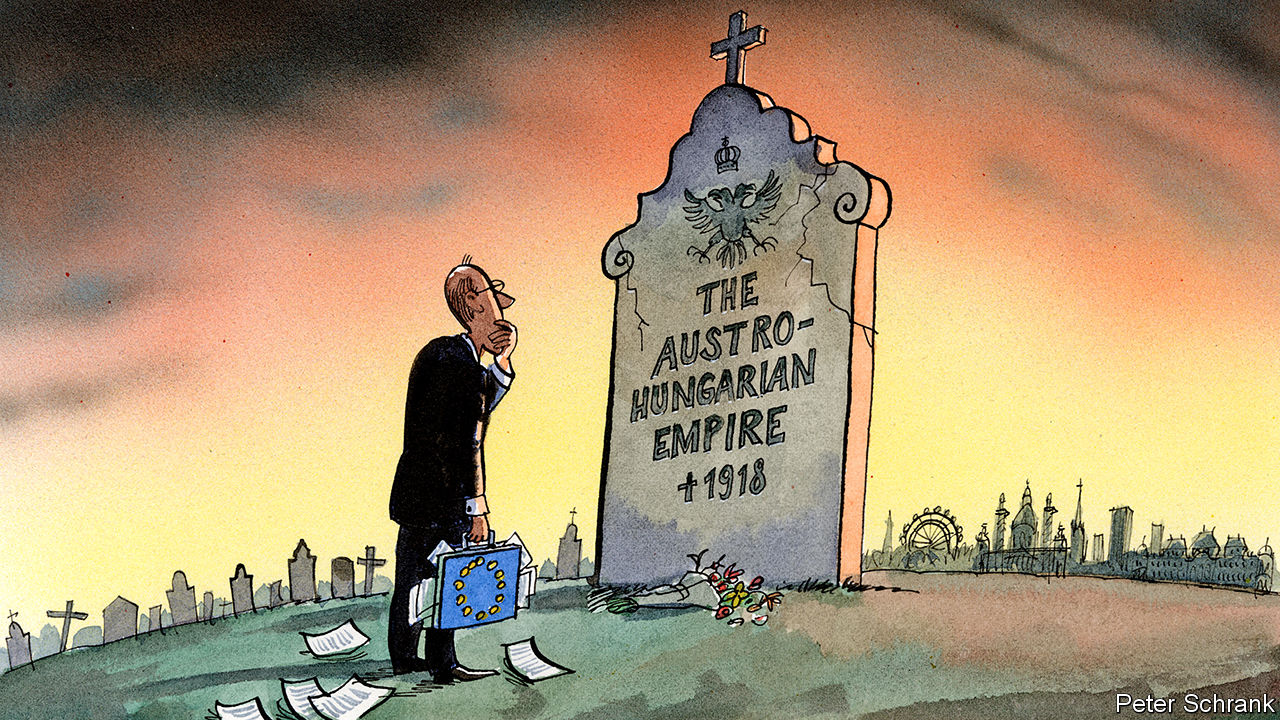

laços étnicos. A diversidade étnica levou ao colapso do liberal Império

Austro-Húngaro nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial,

quando as diversas nacionalidades do império começaram a se rebelar

contra a ideia de viverem juntas sob uma estrutura política comum. Na

virada do século, a capital imperial Viena era um caldeirão de culturas

que produziu pessoas como Sigmund Freud, o romancista e poeta Hugo von

Hofmannsthal e o compositor Gustav Mahler. Mas quando as identidades

nacionais mais estritas do Império — sérvios, búlgaros, checos e

austro-alemães — começaram a se impor, a região rumou a um estado de

violência e intolerância.

A

identidade nacional ganhou má reputação nesse período precisamente

porque foi associada a um senso exclusivo de pertencimento baseado em

etnia conhecido como “nacionalismo étnico”. Esse tipo de identidade

levou à perseguição de pessoas que não faziam parte do grupo, bem como a

atos de agressão internacional cometidos em nome de membros da mesma

etnia vivendo em outros países. Esses problemas, no entanto, tinham

origem não na própria ideia de identidade nacional, mas em sua afirmação

estreita, etnicamente motivada, intolerante, agressiva e profundamente

iliberal.

As

coisas não precisam ser assim. As identidades nacionais podem ser

construídas em torno de valores políticos liberais e democráticos e em

torno de experiências comuns que funcionam como o tecido conjuntivo que

permite a comunidades com grande diversidade prosperar. Canadá, França,

Índia e Estados Unidos são exemplos de países que tentaram cultivar

identidades nacionais ao longo dessas linhas. Esse senso de identidade

nacional inclusivo permanece crítico para a manutenção de uma ordem

política moderna bem-sucedida por diversas razões.

A

primeira é segurança física. O exemplo extremo do que pode acontecer na

falta de uma identidade nacional é o colapso do Estado e a guerra

civil, como ocorreu na Síria e na Líbia. No mínimo, uma identidade

nacional fraca cria outros graves problemas de segurança. Pode ameaçar a

integridade de Estados, o que é um risco de segurança dado que grandes

unidades políticas são mais poderosas do que unidades menores e são mais

capazes de se proteger e a seus cidadãos. Estados maiores também

conseguem moldar mais facilmente o ambiente internacional para acomodar

seus próprios interesses. A Grã-Bretanha, por exemplo, não teria sido

capaz de desempenhar o papel geopolítico que desempenhou ao longo dos

últimos séculos se a Escócia tivesse permanecido um país independente. O

peso geopolítico da Espanha seria igualmente diminuído se a região mais

rica do país, a Catalunha, tivesse se separado. Países altamente

divididos são fracos, motivo pelo qual a Rússia de Putin tem

discretamente apoiado movimentos pela independência na Europa e

interveio na política americana, amplificando divisões.

Em

segundo lugar, a identidade nacional é importante para a qualidade do

governo. Bom governo — que implica serviços públicos efetivos e baixos

níveis de corrupção — depende de servidores públicos que colocam o

interesse público à frente de seus próprios interesses mesquinhos. Em

sociedades sistematicamente corruptas, políticos e burocratas desviam

recursos públicos para seu próprio grupo étnico, região, tribo, família

ou partido político — ou para seu próprio bolso — porque não se sentem

obrigados a servir os interesses da comunidade mais ampla.

Isso

nos leva à terceira função da identidade nacional: facilitar o

desenvolvimento econômico. Se as pessoas não se orgulharem de seu país,

elas não trabalharão em prol dele. As identidades nacionais fortes no

Japão, Coreia do Sul e China produziram elites intensamente focadas no

desenvolvimento econômico de seus países em vez de seu próprio

enriquecimento pessoal, particularmente nas primeiras décadas de rápido

crescimento econômico dessas nações. Esse tipo de direcionamento público

foi chave para o sucesso do “Estado desenvolvimentista” nessas e em

outras economias que se modernizaram rapidamente; era bem menos comum em

regiões como a África subsaariana, o Oriente Médio e a América Latina.

Ao

contrário desses exemplos de identificação com o país como um todo,

muitos grupos identitários baseados em etnia ou religião preferem fazer

comércio entre si e, quando possuem acesso ao poder estatal, usam-no

para beneficiar apenas seu próprio grupo. Embora isso possa ajudar uma

comunidade de imigrantes recém-chegada a um país, sua prosperidade

futura dependerá criticamente de sua capacidade de se assimilar à

cultura mais ampla daquele país. As economias prosperam quando os

cidadãos possuem acesso aos mercados mais amplos possíveis, onde as

transações podem acontecer independente das identidades de compradores e

vendedores. Um senso comum de nação contribui para isso — desde que,

obviamente, a identidade nacional não se torne uma fonte de

protecionismo contra outras nações.

Uma

quarta função da identidade nacional é promover um raio mais amplo de

confiança, que age como um lubrificante que facilita tanto as trocas

econômicas como a participação política. A confiança está baseada no

chamado capital social — ou seja, a capacidade de cooperar com outras

pessoas com base em normas informais e valores comuns. Embora grupos

identitários promovam confiança entre seus membros, o capital social

costuma se limitar aos próprios grupos internamente. De fato,

identidades fortes muitas vezes reduzem a confiança entre membros de um

grupo e pessoas de fora dele. As sociedades prosperam por meio da

confiança, mas precisam do mais amplo raio de confiança possível —

tornado possível por um senso de identidade comum — para poder

florescer.

Quinto,

a identidade nacional incentiva os países a manterem uma forte rede de

proteção social que reduz a desigualdade econômica. Se os membros de uma

sociedade sentem que pertencem a uma família estendida e possuem altos

níveis de confiança uns nos outros, é mais provável que apoiem programas

sociais que auxiliem os menos favorecidos entre seus semelhantes. Os

robustos estados de bem-estar social dos países escandinavos são

sustentados por um senso igualmente forte de identidade nacional. Em

contraste, em sociedades divididas em grupos sociais isolados cujos

respectivos membros sentem que possuem pouco em comum com os demais

grupos, é mais provável que os cidadãos vejam uns aos outros como

competidores disputando os mesmos recursos, em um jogo de soma zero.

A

última função da identidade nacional é tornar possível a própria

democracia liberal. Uma democracia liberal é um contrato implícito entre

os cidadãos e seu governo, e entre os próprios cidadãos, no qual abrem

mão de determinados direitos para permitir que o governo proteja outros

direitos mais básicos e importantes. A identidade nacional constrói-se

em torno da legitimidade desse contrato; se os cidadãos não acreditam

que sejam parte da mesma comunidade política, o sistema não funcionará.

Mas

a qualidade da democracia depende de mais do que a mera aceitação das

regras básicas do sistema. Para funcionar, as democracias precisam de

sua própria cultura. Elas não produzem um entendimento automático; de

fato, são necessariamente conjuntos pluralistas de diversos interesses,

opiniões e valores que precisam ser conciliados de maneira pacífica. As

democracias exigem deliberação e debate, que só podem ocorrer se as

pessoas aceitarem certas normas de comportamento estabelecendo o que

pode ser dito e feito. Os cidadãos normalmente precisam aceitar

resultados que lhes desagradam ou que não preferem em nome do bem comum;

uma cultura de tolerância e afinidade mútua precisa prevalecer sobre

paixões partidárias.

A

identidade tem como base thymos, o termo de Platão para o aspecto da

alma humana vivenciado emocionalmente por meio de sentimentos de

orgulho, vergonha e raiva e que busca reconhecimento de dignidade.

Obviamente, thymos pode prejudicar um debate e uma deliberação racional

ao promover um apego cego à sua própria comunidade. Mas as democracias

não sobreviverão caso os cidadãos não estejam de alguma maneira

irracionalmente ligados a ideias de governo constitucional e de

igualdade entre as pessoas por meio de sentimentos de orgulho e

patriotismo. Essa ligação ajuda as sociedades em seus piores momentos,

quando as instituições não funcionam adequadamente e a razão, sozinha,

pode levar ao desespero.

O impacto da imigração

A

questão de política pública que trouxe os maiores desafios à identidade

nacional é a imigração, bem como a questão relacionada dos fluxos de

refugiados. Juntos, esses temas têm sido a força motriz por trás do

recente ressurgimento do nacionalismo populista tanto na Europa como nos

Estados Unidos. A Frente Nacional da França, o Partido da Liberdade dos

Países Baixos, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha

(AfD), o Fidesz de Viktor Orbán na Hungria e os apoiadores do “brexit”

no Reino Unido são tanto anti-imigração como contrários à União

Europeia. Mas essas são duas faces da mesma moeda para muitos

populistas: eles possuem uma profunda antipatia pela UE porque acreditam

que ela priva seu país do direito soberano de controlar sua própria

fronteira. Em 1985, a UE, buscando promover a mobilidade da força de

trabalho e o crescimento econômico, criou o sistema de Schengen de livre

circulação de pessoas entre a maioria de seus Estados-membros. Também

estabeleceu proteções a uma série de direitos para refugiados que chegam

à Europa, proteções que são garantidas não por tribunais nacionais, mas

pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Esse

sistema funcionou como anunciado, permitindo à força de trabalho migrar

para áreas em que pudesse ser usada de maneira mais produtiva e

oferecendo refúgio a vítimas de perseguição política. Mas também levou a

aumentos massivos do número de indivíduos estrangeiros em muitos países

da UE, uma questão que veio à tona em 2014 quando a guerra civil na

Síria expulsou mais de um milhão de refugiados em direção à Europa.

Similarmente,

nos Estados Unidos a imigração desbancou classe e raça como principais

razões pelas quais os eleitores escolhem candidatos do Partido

Republicano. A incorporação de afro-americanos ao Partido Democrata a

partir do movimento pelos direitos civis dos anos 1960 foi em grande

parte creditada ao direcionamento do sul dos Estados Unidos aos braços

do Partido Republicano; atualmente a imigração desempenha um papel

similar para certas categorias de eleitores. A oposição à imigração de

mexicanos e muçulmanos foi figura central na campanha eleitoral de 2016

de Donald Trump e sua consequente chegada à Casa Branca. No centro das

queixas dos conservadores estão aproximadamente 11 a 12 milhões de

imigrantes sem documentos que, estima-se, vivem atualmente nos EUA. Como

na Europa, políticos anti-imigração lamentam o fracasso do país em

exercer seu direito soberano de controlar o fluxo de pessoas

atravessando suas fronteiras — daí a promessa de Trump de construir um

“muro grande e bonito” na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Não

deveria surpreender o fato de que a imigração tenha desencadeado uma

reação: os níveis de migração têm sido altos e, em alguns casos, sem

precedente histórico, assim como o grau de mudança cultural que

acompanhou esse fluxo migratório. A proporção de indivíduos estrangeiros

nos Estados Unidos está atualmente no mesmo nível dos anos 1920,

seguindo a grande onda imigratória que atingiu o país na virada para o

século 20. As democracias mais ricas da Oceania e da Europa Ocidental

também passaram por um impressionante aumento da proporção de

estrangeiros em sua população nos anos recentes. Desde 1970, esse número

dobrou em inúmeros países, e aumentou mais de seis vezes na Finlândia,

Itália, Países Baixos e Espanha.

Definindo o Povo

O

objetivo comum dos políticos populistas tanto na Europa quanto nos

Estados Unidos é “tomar nosso país de volta”. Eles argumentam que o

entendimento tradicional de identidade nacional está sendo diluído e

engolido por pessoas recém-chegadas com valores e culturas diferentes e

por uma esquerda progressista que ataca a própria ideia de identidade

nacional, descrevendo-a como racista e intolerante.

Mas

que país eles estão tentando tomar de volta? A Constituição americana

começa com a seguinte frase: “Nós, o Povo dos Estados Unidos, a Fim de

formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a

Tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o Bem-estar geral

e assegurar os Benefícios da Liberdade para nós e para os nossos

Descendentes, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os

Estados Unidos da América”. A Constituição afirma claramente que o povo é

soberano e que o governo legítimo advém da vontade popular. Mas não

define quem é esse povo nem a base na qual os indivíduos são

considerados parte da comunidade nacional.

Esse

silêncio na Constituição americana levanta algumas questões

importantes: de onde surge a identidade nacional em primeiro lugar, e

como ela é definida? O que compõe um “povo”, cuja soberania é a base

para a escolha democrática? Está o multiculturalismo, tanto enquanto

ideologia e como um fato da vida, enfraquecendo nosso senso de cidadania

comum e, neste caso, há meios de reconstruir um entendimento comum de

identidade nacional entre as populações com diversidade?

A

omissão da Constituição americana em definir quem é o povo americano é

reflexo de um problema mais amplo de todas as democracias liberais. O

teórico político Pierre Manent observa que a maioria das democracias foi

construída sobre nações já existentes, sociedades nas quais já havia um

senso bem desenvolvido de identidade nacional que definia o povo

soberano. Mas essas nações não foram criadas democraticamente:

Grã-Bretanha, França, Alemanha e Países Baixos foram todos um subproduto

histórico de longas e muitas vezes violentas disputas políticas por

território e cultura em regimes não democráticos. Quando essas

sociedades se democratizaram, sua extensão territorial e suas populações

existentes foram simplesmente consideradas como a base para a soberania

popular. História parecida poderia ser contada no caso do Japão e da

Coreia, que eram nações séculos antes de se democratizarem e não tiveram

disputas em relação à definição de povo ao abrirem seu sistema político

para a escolha democrática.

Manent

identifica uma importante lacuna na teoria democrática moderna.

Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau,

Immanuel Kant, os autores de O Federalista e John Stuart Mill entendiam

que o mundo era pré-dividido em nações que constituíam a base da escolha

democrática. Não ofereceram teorias para explicar por que a fronteira

entre os Estados Unidos e o México deveria acompanhar o Rio Grande, se a

Alsácia deveria pertencer à França ou à Alemanha, se Quebec deveria ser

parte do Canadá ou formar uma “sociedade distinta”, se havia uma

justificativa legítima para a Catalunha se separar da Espanha ou qual

nível de imigração deveria ser permitido pelos países.

Essa

teorização foi deixada para outras pessoas. Os nacionalistas, do

polemista acadêmico alemão Paul de Lagarde (1827–91) a Adolf Hitler,

baseavam suas definições de nação na biologia e argumentavam que as

nações do mundo eram entidades raciais que existiram desde tempos

imemoriais. Outros definiam a nação como uma cultura herdada

supostamente imutável. Tais teorias proveram justificativa para

nacionalismos agressivos da Europa do início do século 20, cujos

expoentes foram derrotados com a queda do nazismo em 1945.

Do

outro lado do espectro, aqueles que poderiam ser caracterizados como

“cosmopolitas globais” argumentam que os próprios conceitos de

identidade nacional e de soberania de Estado são antiquados e precisam

ser substituídos por identidades e instituições transnacionais mais

amplas. Aqueles que pertencem a essa escola de pensamento se baseiam em

dois tipos de argumento. O primeiro é econômico e funcional: seus

proponentes argumentam que os problemas atuais são globais em escopo e,

portanto, precisam de uma resposta global. As questões por eles evocadas

variam de comércio e investimento ao contraterrorismo, meio ambiente,

doenças infecciosas, narcóticos, tráfico humano e muitas outras. Nessa

visão, nações e identidades nacionais são obstáculos potenciais à

cooperação internacional e precisam ser gradualmente substituídas por

uma nova camada de regras e organizações transnacionais.

A

segunda linha de argumento é mais teórica e tem origem no direito

internacional dos direitos humanos. As democracias liberais são

construídas sobre a premissa da igualdade universal entre as pessoas, e

essa igualdade não começa nem termina nas fronteiras nacionais. A

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 tornou-se a base para

um conjunto crescente de legislação internacional assegurando que os

direitos são inerentes a todos os seres humanos e devem ser respeitados

por todas as nações. À medida que os direitos humanos internacionais

evoluíram, cresceram também as obrigações de Estados não apenas para com

seus cidadãos, mas também para com imigrantes e refugiados. Algumas

pessoas defendem até mesmo um direito universal de migrar.

Ambos

os argumentos são válidos até certo ponto. Mas não enfraquecem a ideia

de uma ordem internacional construída em torno de Estados nacionais ou a

ideia de se cultivar o tipo ideal de identidade nacional dentro desses

Estados. A ideia de que os Estados são obsoletos e deveriam ser

substituídos por órgãos internacionais é falha porque ninguém foi capaz

de criar um bom método de responsabilização democrática desses órgãos. O

funcionamento de instituições democráticas depende de normas e

perspectivas compartilhadas e, em última medida, de uma cultura

compartilhada — o que pode existir no nível do Estado Nacional, mas que

não existe internacionalmente. Em lugar disso, a cooperação

internacional efetiva tem se baseado em torno da cooperação entre

Estados existentes. Por décadas, as nações têm aberto mão de parte de

sua soberania para atingir seus interesses nacionais. Os tipos de

acordos cooperativos necessários para resolver uma gama de questões

internacionais podem continuar a ser feitos dessa forma.

A

obrigação de respeitar direitos humanos universais foi assumida

voluntariamente pela maioria dos países do mundo, e com razão. Mas todas

as democracias liberais são construídas sobre Estados, cuja jurisdição é

limitada por suas fronteiras. Nenhum Estado pode assumir uma obrigação

ilimitada de proteger pessoas fora de sua jurisdição, e não está nada

claro que o mundo estaria ou se tornaria melhor se todos os Estados

tentassem fazê-lo. Embora os países sintam corretamente uma obrigação

moral para abrigar refugiados e possam receber imigrantes, tais

obrigações são potencialmente custosas tanto economicamente como

socialmente, e as democracias precisam encontrar o equilíbrio entre essa

e outras prioridades. Democracia significa que o povo é soberano, mas,

se não houver como delimitar quem é esse povo, não é possível exercer a

escolha democrática. Portanto, a ordem política, tanto no nível

doméstico como no internacional, depende da existência continuada de

democracias liberais com o tipo ideal de identidades nacionais

inclusivas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário