Em texto para o Observador, José Carlos Fernandes resenha O Livro dos Humanos, de Adam Rutherford, traduzido em Portugal. Divirtam-se:

As ideias de que o Estado é moralmente responsável pela segurança e

bem-estar dos cães e gatos vadios ou de que deverá providenciar um

“sistema nacional de saúde” para animais de estimação são hoje aceites

por uma boa parte da população, em resultado da difusão e interiorização

das “ideologias” animalistas a que se tem assistido nas últimas décadas

e que, em Portugal, tem uma das suas mais visíveis expressões na

meteórica ascensão no panorama político do PAN – atualmente a sexta

força no Parlamento, com apenas menos um deputado do que o declinante

CDS-PP – e na adoção de várias das “bandeiras” do animalismo por quase

todas as forças políticas.

Esta dissolução de hierarquias e distinções entre o homem e os

restantes animais tem, sobretudo, raízes emocionais – em particular, o

redirecionamento para animais de uma afetividade pueril que tem sérias

dificuldades em lidar com a complexidade das relações humanas – mas

também é alimentada pela revelação, através da investigação científica,

de que muitas características que se julgavam serem exclusivamente

humanas são, afinal, partilhadas com outras espécies animais. Foi para

lançar luz sobre o debate da excecionalidade humana e para posicionar

objetivamente o homem no contexto da “Criação” que o geneticista

britânico Adam Rutherford escreveu em 2018 “O livro dos humanos: Uma

breve história, fascinante e divertida, de como chegámos aqui”, agora

editado pela Desassossego, com tradução de José Remelhe.

É o segundo livro de Rutherford em Portugal, pois a Desassossego já

publicara, no final de 2019, “Uma breve história de todas as pessoas que

já viveram: O que os nossos genes têm para contar” (A brief history of

everyone who ever lived: The stories of our genes, de 2016), e,

atendendo ao assunto do mais recente livro de Rutherford, publicado no

Reino Unido em fevereiro passado – How to argue with a racist: History,

race and reality – e aos acesos debates na sociedade portuguesa em torno

do racismo, é previsível que também este título chegue rapidamente às

nossas livrarias.

Após muitos anos em que a divulgação científica em Portugal esteve

restrita aos campos da física e da matemática, é de louvar a edição de

obras na área das ciências da vida, e, em particular, na biologia e

evolução dos humanos (para mencionar apenas títulos recentes abordados

no Observador, vejam-se Singularidades de um símio sem pêlo: Como evoluiu o Homo sapiens,

sobre “Encontros imediatos com a humanidade: Uma nova visão sobre a

evolução humana”, de Sang-Hee Lee & Shin-Young Yoon, e A cadeira e outros grandes inimigos da humanidade, sobre “Alteração primata: Como o mundo que criámos nos está a mudar”, de Vybarr Cregan-Reid).

Os três golpes: Copérnico, Darwin e Freud

A promoção dos animais a um estatuto quase humano (plasmada na frase

“só lhe falta falar!”, tantas vezes proferida com enlevo pelos donos de

cães) contraria uma mundividência milenar em que os animais (e as

plantas) tinham sido criados por Deus para que o homem deles fizesse uso

como bem entendesse. O livro de Génesis deixa bem clara a diferença de

estatuto entre o homem e o resto da Criação: “Deus, pois, fez os animais

selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as

suas espécies, e todos os répteis da Terra segundo as suas espécies. E

viu Deus que isso era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,

conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre

as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a Terra, e

sobre todo o réptil que se arrasta sobre a T.

|

| "A Criação dos aAimais", por Vasco Fernandes. |

A posição privilegiada do homem na perspetiva da cultura

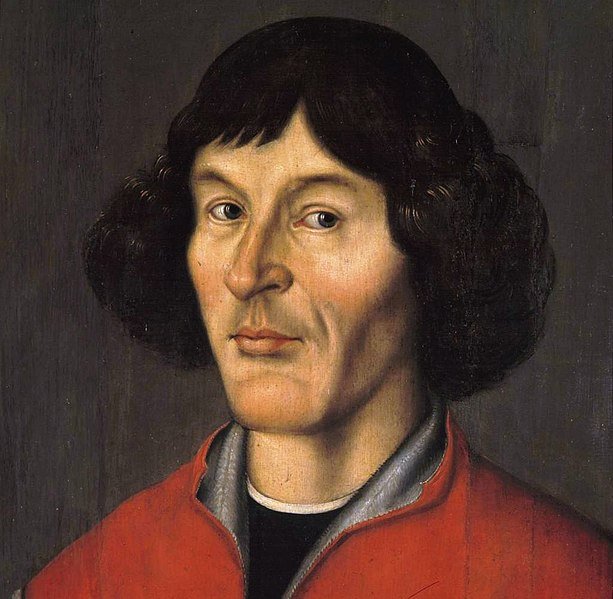

judaico-cristã foi abalada por três “golpes”: o primeiro golpe veio de

Copérnico, que retirou o homem do centro de Universo, o segundo veio de

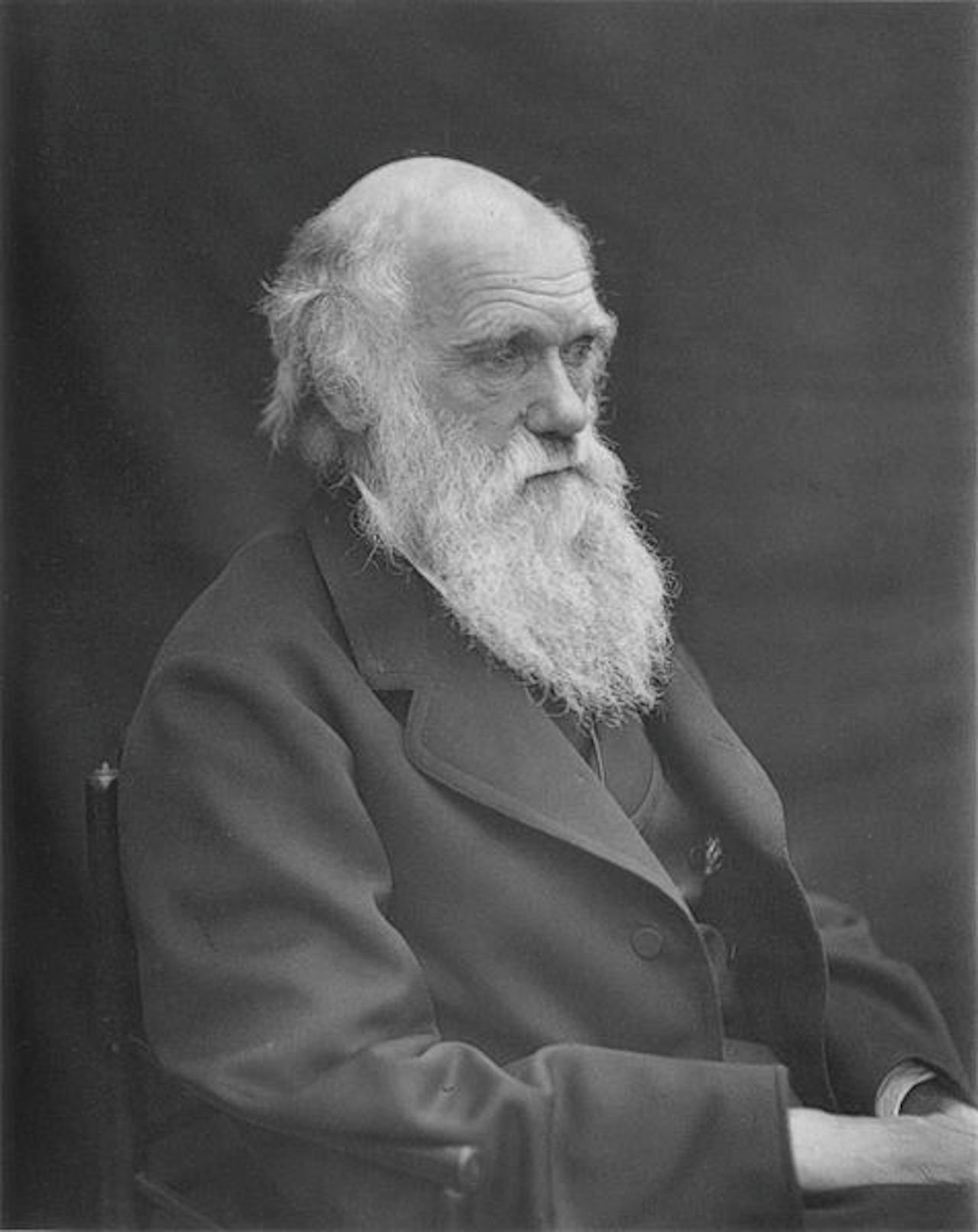

Darwin, que o retirou do centro da Criação, o terceiro veio de Freud,

que veio retirar-lhe até a autoridade sobre si mesmo. Esta perspetiva da

“despromoção” do homem, de criatura semi-divina a um pobre coitado que

nem sequer é senhor dos seus atos e palavras, através de três

descobertas cruciais da ciência foi expressa, com apreciável imodéstia

pelo próprio agente do terceiro “golpe”.

Numa das 28 palestras que integram “Introdução à psicanálise”

(publicado em 1916-17), Sigmund Freud escreve: “Ao longo dos tempos a

humanidade recebeu, pelas mãos da ciência, duas grandes humilhações no

seu ingénuo amor-próprio. A primeira resultou de ter compreendido que a

nossa Terra não era o centro do universo, mas antes uma ínfima partícula

numa estrutura de desmedida magnitude; esta perceção está nas nossas

mentes associada ao nome de Copérnico […]. A segunda ocorreu quando a

investigação biológica privou o homem do privilégio de ter sido criado à

parte, relegando-o para o lugar de um ramo do mundo animal, o que

implica que possui em si uma natureza animal impossível de erradicar;

esta reavaliação foi levada a cabo no nosso tempo pela instigação de

Charles Darwin, Wallace seus antecessores, e enfrentou a mais feroz

oposição dos seus contemporâneos. Mas a aspiração do homem à grandeza

sofre agora o terceiro e mais amargo golpe da investigação psicológica

dos nossos dias, que tem reunido provas de que o ego de cada um de nós

não é sequer o senhor da sua própria casa”.

|

| Charles Darwin, 1878. |

O Dr. Freud não foi – exceto pela adição de si próprio como agente do

“terceiro e mais amargo golpe” – o primeiro a expressar esta visão,

pois o médico e fisiologista alemão Emil Heinrich du Bois-Reymond já

dissera algo muito similar, em 1882, num discurso de homenagem,

proferido em Berlim, ao recém-falecido Darwin: “Darwin é, aos meus

olhos, o Copérnico do mundo orgânico. No século XVI Copérnico pôs termo à

teoria antropocêntrica ao descartar as esferas ptolemaicas e ao relegar

a Terra para o estatuto de planeta insignificante […]. Ainda assim, o

homem continuou a estar à parte dos outros seres vivos – não apenas no

topo, mas claramente separado e não comparável com os restantes. Um

século depois, Descartes ainda defenderia que só o homem tinha alma e

que os animais eram meros autómatos”. Foi com “A origem das espécies”

que, “pela primeira vez, o homem foi colocado no lugar apropriado, à

cabeça dos seus irmãos”.

A “despromoção” dos humanos não terminou com a revelação pelo Dr.

Freud de que muito do que julgamos serem os nossos comportamentos ser

determinado pelo mundo obscuro do inconsciente e não pela pura e

luminosa racionalidade. O professor de anatomista e fisiologista

Johannes Peter Müller (1801.1858), mestre de Bois-Reymond na

Universidade de Berlim, defendera no seu Handbuch der Physiologie des

Menschen (Manual de fisiologia humana), publicado em 1833-40, que,

“ainda que pareça existir algo nos fenómenos dos seres vivos que não é

redutível a leis mecânicas, físicas ou químicas, muito pode ser

explicado e podemos, sem receio, levar essas explicações tão longe

quanto possível, desde que nos mantenhamos solidamente apoiados na

observação e na experimentação”. Nos quase dois séculos decorridos desde

que estas palavras foram escritas, então avolumaram-se indícios de que

muitos dos nossos estados de espírito e inclinações podem ser explicados

pela biologia – os progressos feitos nos últimos anos neste domínio têm

sido tais que alguns autores têm ido “tão longe quanto possível” (ou

até mais longe do que seria sensato) e se empenhem em difundir a ideia

de que o homem é uma mera máquina bioquímica, desprovida de

livre-arbítrio (ver Será a alma uma ideia obsoleta?,

a propósito de “Homo biologicus: Como a biologia explica a natureza

humana”), ou seja, colocando o homem ao nível dos autómatos de carne e

osso de Descartes.

O homem é o único animal que…

Após este sintético enquadramento da evolução da perspetiva sobre o

lugar do homem na “ordem natural das coisas”, passemos à análise de “O

livro dos humanos”, cuja primeira parte é consagrada a mostrar que

algumas das convicções dominantes (no senso comum) sobre o que separa os

humanos dos outros animais têm fraca sustentação.

Uma dessas convicções é a de que o homem é o único animal que usa

ferramentas. Não é verdade: as lontras-marinhas usam pedras para quebrar

as conchas de moluscos, os elefantes usam ramos para enxotar moscas,

vários primatas usam pedras para partir nozes, os orangotangos usam

folhas para manipular frutos com espinhos, os chimpanzés introduzem paus

em termiteiras para capturar térmitas e em colmeias para retirar mel.

Estas capacidades não se limitam a mamíferos terrestres dotados de

dedos preênseis: num estudo realizado em Shark Bay, na costa

australiana, os golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops sp., designados em

inglês por “bottlenose dolphins” e que nesta tradução surgem como

“golfinhos botinhosos”) foram vistos a usar esponjas marinhas no focinho

que lhes dá nome, quando prospetam o fundo oceânico, coberto de rochas e

conchas cortantes, em busca de alimento. O comportamento tem sido

registado sobretudo em fêmeas e supõe-se que seja transmitido de mães

para filhas, embora nunca tenha sido observada essa transmissão. O uso

de esponjas como ferramenta por esta população de golfinhos não foi

observado noutro local para lá de Shark Bay, nem noutra espécie de

cetáceos e é um caso invulgar de “transmissão cultural” entre animais

não-humanos.

A grande maioria dos animais limita-se a usar “ferramentas” já

existentes, embora exista um registo, isolado (realizado pela célebre

primatóloga Jane Goodall), de um chimpanzé que tomou um ramo e lhe

removeu as folhas antes de o introduzir na termiteira. Uma coisa é usar

ferramentas, mas ser capaz de fabricá-las implica um patamar superior de

discernimento. Porém, ao contrário do que seria de esperar, não são os

nossos primos quem revela maior apetência para o fabrico de ferramentas

mas os corvos-da-Nova-Caledónia (Corvus moneduloides, que nesta tradução

são designados por “gralhas”), que fabricam uma espécie de anzóis que

usam para desalojar e capturar vermes em troncos apodrecidos. Este

comportamento não parece ser cultural (isto é, aprendido) mas

instintivo, pois “um bando de gralhas criadas em cativeiro que nunca

vira [o fabrico de anzóis] noutro grupo, foi observado a fabricar e a

utilizar estes paus” (Rutherford).

Entre os usos de ferramentas por animais abordados por Rutherford o

caso mais surpreendente será talvez o das aves de rapina que ateiam

fogos para espantar para campo aberto os pequenos animais de que se

alimentam. As aves tomam, com o bico, pequenos ramos em chamas e

deixam-nos cair noutros pontos e este comportamento tem sido

testemunhado na Austrália em milhafres-negros (Milvus migrans),

milhafres-assobiadores (Haliastur sphenurus) e falcões castanhos (Falco

berigora) mas nunca foi registado em fotografia ou filme. Na verdade, o

conhecimento sobre o assunto é extraordinariamente ténue e baseia-se

sobretudo nos relatos e lendas dos aborígenes.

|

| Milhafre negro, uma das espécies que teriam práticas incendiárias na Austrália. |

Rutherford sugere que “é possível que os aborígenes australianos

tenham aprendido com as aves a desencadear [fogos], tendo mais tarde

adotado o método para a gestão de incêndios que lavraram ao longo da

história da Austrália”, uma hipótese que é um insulto à inteligência e

capacidade de iniciativa dos aborígenes. Em território português não há

notícia de tal comportamento, mas as aves de rapina pirómanas poderiam

tornar-se num conveniente bode expiatório para a combinação de

incompetência, incúria, insensatez, obstinação e leviandade humanas que

levam a que Portugal se converta, verão após verão, num braseiro. Seria

uma refrescante variação face à estafada teoria que atribui todos os

fogos florestais à ação dolosa de madeireiros.

Os casos de uso de ferramentas citados por Rutherford deverão ser

colocados em perspetiva: apenas 1% das espécies recorrem a ferramentas e

o uso destas é extraordinariamente incipiente e limitado quando

comparado com o dos nos.

|

| "O Macaco-Dentista", por Emmanuel Noterman. |

A singularidade do sexo não-reprodutivo

É corrente que se creia que o comportamento sexual do ser humano não

tem par no Reino Animal. É verdade, o nosso comportamento sexual

desvia-se do padrão habitual dos mamíferos – “passamos muito tempo

dedicados à atividade sexual, mas temos fracos resultados em termos de

bebés […] O nosso interesse por sexo evoluiu muito para lá do instinto

animal básico” – mas, tal como acontece com o uso de ferramentas, não

estamos sós em algumas das nossas “bizarrias sexuais”.

Rutherford colige vários exemplos entre os outros animais que mostram

que o Homo sapiens está longe de ser o único a entregar-se com afinco à

masturbação, ao sexo com recurso a outras partes da anatomia para lá

dos genitais, ao sexo com parceiros do mesmo sexo e a outras formas de

relacionamento sexual sem fins reprodutivos. Muitos dos casos

mencionados por Rutherford estão bem documentados e são correntemente

mencionados na literatura de divulgação científica, para desconsolo de

quem pretende impor aos seus concidadãos padrões de comportamento sexual

“corretos”, alegando que as outras práticas são contra natura (ver Sexo: Pecando contra a Natureza e contra Deus).

A Natureza oferece, com efeito, uma vasta panóplia de “perversões” e

para encontrar uma espécie que seja tão ou mais obcecada com sexo e o

empregue assiduamente para fins não-reprodutivos nem sequer é preciso ir

longe: os nossos primos bonobos ou chimpanzés-pigmeus (Pan paniscus)

são descritos por Rutherford como “a espécie mais excitada de toda a

criação”, com as interações sexuais a terem lugar com grande frequência

(as fêmeas praticam o “esfreganço” de genitais contra genitais em média

de duas em duas horas e com diferentes parceiras) e “em todas as

combinações possíveis, independentemente do sexo, idade ou mesmo

maturidade sexual”. Apesar deste frenesim, “as fêmeas bonobo engravidam e

têm crias praticamente com a mesma frequência que os chimpanzés”, os

Pan troglodytes, cujo comportamento sexual é incomparavelmente mais

modesto, o que leva a crer que, tal como nós, os bonobos separaram o

sexo da reprodução.

|

| "O Macaco-Antiquário", por Jean-Baptiste Chardin. |

Um dos domínios em que o Homo sapiens mais se destaca dos outros

animais é na elaboração, riqueza, flexibilidade e subtileza da sua

linguagem. Rutherford consagra ao tema quatro capítulos – “Língua ágil”,

“Simbolismo nas palavras”, “Simbolismo por detrás [sic] das palavras” e

“Se ao menos conseguisse ver o que eu consigo ver com os seus olhos” – e

descarta a abordagem comparativa empregue nos temas das ferramentas,

centrando-se no Homo sapiens.

A linguagem é indubitavelmente uma das mais distintivas e preciosas

capacidades da humanidade, mas “O livro dos humanos” está longe de se

contar entre as suas manifestações mais brilhantes: abunda em passagens

pouco inteligíveis, apartes despropositados, raciocínios pueris, piadas

falhadas e sintaxe arrevesada. O subtítulo da edição portuguesa promete

“uma breve história, fascinante e divertida”, mas embora o assunto seja

indiscutivelmente fascinante, ler esta obra não é nada divertido e a

brevidade, embora sendo real (205 páginas de texto, mais 20 de

bibliografia e índice remissivo), acaba por revelar-se contraproducente,

pois são tantos e tão complexos os assuntos que o autor pretende tratar

em tão breve espaço que acaba por ficar invariavelmente pela

superfície.

Quando se lê na contracapa do livro que The Observer proclamou que

“Rutherford é um escritor genial” só pode ficar-se perplexo e é difícil

crer que a argumentação e prosa titubeantes da edição portuguesa possam

ser imputadas exclusivamente a “perdas na tradução”. Considerem-se os

seguintes exemplos:

* “A Toscânia, no Norte de Itália, um sítio muito bonito” (pg. 34)

* Existem muitas medições que podem ser aplicadas ao cérebro, e o

nosso ocupa os lugares cimeiros, embora não o primeiro lugar” (pg.

37-38)

* Os nemátodos da espécie Caenorhabditis elegans podem ter um sistema

nervoso sumário, “constituído precisamente por 302 células”, mas “têm

cerca do mesmo número de genes que nós, mas são mais pesados, em maior

número e, em termos de longevidade evolutiva, ultrapassar-nos-ão em

centenas de milhares de anos” (pg. 38)

* “Os orangotangos gostam de peixe e aparentam gostar de peixe” (pg. 44)

* “O golfinho médio apenas tem barbatanas” (pg. 47) [fica portanto

aberta a possibilidade de haver golfinhos com braços e pernas]

* A dissecação de cérebros de 28 espécies de aves permitiu descobrir

“que os neurónios estão, apenas, em aglomerados mais densos. Os

corvídeos e os papagaios têm prosencéfalos que, em comparação, são do

mesmo tamanho dos dos grande símios, os quais estão apinhados de

neurónios com uma densidade que, em alguns casos, são mais numerosos do

que os dos primatas” (pg. 54-55)

* “Darwin descreveu a descoberta pelos humanos da arte de produzir

fogo como ‘provavelmente a maior descoberta de todas, além da

linguagem’. Poderia não estar errado, ainda que, na atualidade, não

dependamos tanto do fogo como dependemos durante o calor branco da

acuidade vitoriana quando escreveu essas palavras” (pg. 58)

*“A maioria dos chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos vivem em

ambientes de floresta densa, onde os incêndios são apenas devastadores

e, felizmente, raros” (pg. 62)

* “Apesar de a transição para a espécie Homo sapiens ter ocorrido em

África, considero que estamos a mudar para uma espécie de seres híbridos

derivados de diversos humanos ancestrais oriundos de África” (pg. 62)

* Na pg. 73, a tradução deixa-se levar por um “falso amigo” e traduz

“plague” (peste) por “praga”, apesar de o contexto de enumeração de

epidemias tornar óbvio do que está a falar-se

* “Na Europa, e em pessoas que emigraram para a Europa há pouco tempo, bebe-se leite ao longo de toda a vida” (pg. 76)

* “As cabras que ordenhámos há 7000 anos estavam a ser domesticadas e agora são aquilo em que nós as transformámos” (pg. 77)

* “As formigas cortadeiras são conhecidas dos documentários

televisivos por carregarem colossais secções de folhagem que cortaram de

plantas” (pg. 77)

[Rutherford parece assumir que os seus leitores têm como fonte

principal de conhecimentos sobre ciências naturais a TV e o YouTube]

* “Julie [uma chimpanzé] contava então quinze anos, uma jovem adulta

talvez a começar a crescer como fruto dos impulsos de uma juventude

travessa e caprichosa” (pg. 81)

* “O Homo naledi, um povo primitivo […] misteriosamente descoberto

numa profunda caverna labiríntica, escura como breu, na África do Sul no

ano de 2013” (pg. 86) [a descoberta do Homo naledi nada teve de

misterioso ou invulgar, pelo que se conclui que o advérbio de modo é

arbitrário; quanto ao “escura como breu”, quem esperaria que uma

“profunda caverna” fosse bem iluminada?]

* “O extraterrestre observa o enorme, assustador, protegido por uma

carapaça e de dentes afiados como lâminas Dunkleosteus, um peixe

devoniano de há cerca de 400 milhões de anos” (pg. 87)

* “Os genes individuais são muitas vezes fascinantes por direito

próprio, ainda que muitos sejam bastante aborrecidos” […] “os genes

envolvidos no desenvolvimento do cérebro são particularmente

fascinantes, porque temos um cérebro grande e interessante” (pg. 153)

[há livros sobre assuntos fascinantes que conseguem tornar-se bastante

aborrecidos]

|

| Quadro, por Abraham Teniers. |

Quando examina as possíveis razões para a extinção do Homo

neanderthalensis (pg. 17), Rutherford sugere que “talvez tenhamos [nós, o

Homo sapiens], sido mais inteligentes. Talvez lhes tenhamos levado

doenças com as quais convivêramos e às quais ganháramos imunidade, mas

que foram letais para uma população que não estava preparada. Talvez

tenham sido, simplesmente, extintos”. Rutherford é um Sherlock Holmes,

um Hercule Poirot. “Talvez Maddie tenha sido raptada por um pedófilo.

Talvez o rapto tenha sido encenado pelos pais para encobrir uma morte

acidental. Talvez tenha simplesmente desaparecido”.

Quando menciona os machados acheulenses (pg. 33), uma ferramenta de

pedra que surgiu há 1.7 milhões de anos e continuou em uso até há

130.000 anos, Rutherford escreve: “Hoje em dia, muitas mais pessoas

utilizam telefones ou conduzem automóveis, têm óculos para ler ou

utilizam chávenas, mas em termos de longevidade, as ferramentas

acheulenses ganham com uma perna às costas”. A comparação, não sendo

falsa, é vã e completamente desadequada: há centenas de ferramentas e

máquinas que estão em uso há mais tempo do que os telefones e os

automóveis e os próprios telefones e automóveis sofreram modificações

vertiginosas desde que foram inventados há cerca de século e meio. É

claro que a evolução da tecnologia humana tem decorrido de forma

exponencial e que, se num período inicial foram necessárias centenas de

milhares de anos para que surgissem algum melhoramentos nos machados de

pedra ou nas lanças, o iPhone conheceu 13 gerações em apenas 13 anos (do

iPhone 1 de 2007, ao iPhone SE de 2020).

A vida na Terra teve, segundo Rutherford, origem “em respiros [!]

hidro-termais que botaram do solo [!] oceânico durante o período Hadeano

há cerca de 3.9 mil milhões de anos. Estas torres [?] foram (e

continuam a ser) formadas por olivina mineral e permeadas por poros e

canais labirínticos formados pelo tumulto de pedra viva por debaixo.

Diz-se ‘serpenteado’, e a presença de sulfureto de hidrogénio e outros

químicos com carga a volutear para dentro e para fora destas câmaras

microscópicas deu origem às primeiras células”. Perante uma descrição

como esta, compreende-se que muitas pessoas prefiram acreditar na versão

da Criação constante no Génesis.

Rutherford oferece uma perspetiva não menos original sobre o vínculo

entre a queima de combustíveis fósseis e o efeito de estufa: “É na

destruição das ligações químicas dessas moléculas de carbono em tempo

vitais que o fogo liberta a sua energia. Este processo moldou o mundo

moderno e, com perversidade [!], agora ameaça-o, pois o dióxido de

carbono que continuamos a lançar para a atmosfera contém mais energia do

que outros componentes do ar, e o efeito de estufa está a aquecer o

nosso mundo” (pg. 58). Quando cientistas reputados produzem um chorrilho

de disparates como este, torna-se mais fácil perceber porque proliferam

os “negacionistas climáticos”.

|

| "Os Peritos em Arte", por Emmanuel Noterman. |

Na pg. 77, lê-se que “a evolução é incrivelmente inteligente”, uma

afirmação surpreendente vinda de um cientista e particularmente

descabida num geneticista. Atribuir inteligência, ou qualquer outra

qualidade humana, à evolução equivale a vê-la como tendo um desígnio e

um plano. Porém, não há, na história da vida da Terra, qualquer indício

dessa “inteligência”: as mutações genéticas aleatórias propiciam a cada

nova geração uma margem de variação nas características herdadas dos

seus progenitores e a pressão da seleção natural faz com que algumas

dessas variações se traduzam em maior sucesso reprodutivo e sejam

transmitidas em maior proporção à geração seguinte. A evolução

processa-se de forma imprevisível, irregular e claramente sub-óptima,

sendo amiúde quebrada por recuos, improvisações e soluções de recurso.

Aliás, o próprio Rutherford reconhece mais adiante (pg. 121) que “a

evolução arranja maneira de utilizar o que tem à sua disposição para

fazer o que tem de ser feito”, acrescentando: “Muitas pessoas conhecem o

aforismo da autoria do biólogo François Jacob para descrever a seleção

natural como um funileiro”, frase que deixará perplexa a esmagadora

maioria de leitores que não conhecem o aforismo de Jacob.

Uma vez que Rutherford nada mais diz sobre Jacob nem elucida a

metáfora do “funileiro” (apenas dispensa mais meia dúzia de linhas ao

assunto), convém reproduzir o que Jacob afirmou no iluminador ensaio

“Evolution and tinkering”, publicado no número de 10 Junho de 1977 da

revista Science: “ a ação da seleção natural tem sido amiúde comparada

com a de um engenheiro. Esta não é, todavia, uma comparação apropriada.

Primeiro, porque em contraste com o que ocorre na evolução, o engenheiro

trabalha segundo um plano pré-concebido em que antevê o resultado dos

seus esforços. Em segundo lugar pela forma como o engenheiro trabalha: a

fim de produzir um novo produto, tem ao seu dispor quer os materiais

apropriados para esse fim quer as máquinas necessárias para a tarefa.

Finalmente porque os objetos produzidos pelo engenheiro […] se aproximam

do nível de perfeição que é possível com a tecnologia do seu tempo. Em

contraste, a evolução está longe de ser perfeita”.

Jacob propõe antes a metáfora do “engenhocas”: alguém que “não sabe

exatamente o que vai fazer e usa o que tem à mão, sejam bocados de

cordel, bocados de madeira ou caixas de papelão descartadas”. Os

resultados da sua porfia “não decorrem de nenhum projeto e resultam de

uma série de contingências” e das peças e oportunidades que, por mero

acaso, foi reunindo durante o processo. O termo inglês que Jacob emprega

é “tinkerer”, que pode significar “funileiro”, mas que também designa

“alguém que tenta reparar ou melhorar algo de maneira informal e

desprovida de método” – ou seja, um “engenhocas”.

A visão da seleção natural como estando mais centrada no

“desenrascanço” e no “remendo” é fundamental para a compreensão da

biologia, da evolução e da desconcertante variedade e “bizarria” dos

seres vivos, mas a forma pouco clara como Rutherford se exprime e a

opção de se traduzir “tinkerer” por “funileiro”, fazem com que este

aspeto não tenha o merecido relevo.

A ambição de “O livro dos humanos” em abordar aspetos tão diversos da

natureza humana em apenas duas centenas de páginas e a estrutura não

muito disciplinada da obra levam a que um ponto crucial acabe por

merecer apenas um breve trecho no final do livro. Na penúltima página,

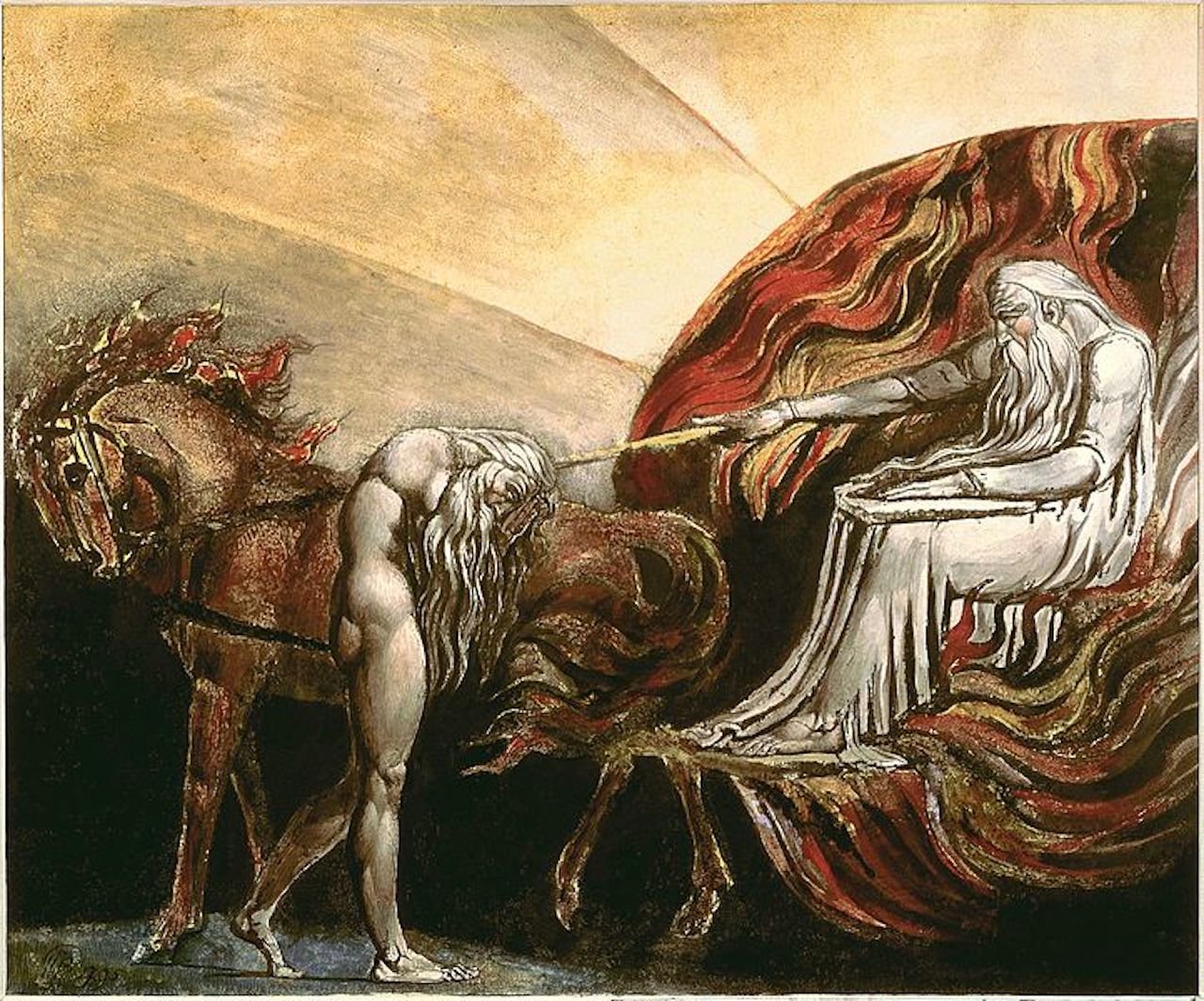

Rutherford expressa o seu pouco apreço pela ideia da “Queda, em que a

humanidade ficou maculada ao libertar-se dos grilhões da nossa criação”,

conceito que associa às “culturas cristãs”. É certo que a doutrina

cristã assenta na ideia da queda do homem – a desobediência de Adão e

Eva a Deus e a resultante expulsão do Paraíso –, bem como no conceito

associado de pecado original, passado de geração em geração.

|

| "O Jardim do Éden e a Queda do Homem", por Jan Brughel o Velho. |

Todavia, Rutherford esquece-se de considerar que a ideia de que a

humanidade tombou de um estado original de inocência e bem-aventurança

para uma vida árdua, mesquinha, conflituosa e violenta, não é exclusiva

do pensamento cristão. Há ideologias alheias ao cristianismo que também a

perfilham, inspirando-se no mito do “Bom Selvagem”, para cuja difusão

Jean-Jacques Rousseau deu decisivo contributo, ao proclamar que “o

princípio de toda a moral é que o homem é naturalmente bom, amante da

justiça e da ordem; que não no coração humano qualquer perversidade

original […], que todos os vícios que lhe são imputados não lhe são, de

modo algum, naturais” e que “é pela sucessiva alteração da sua bondade

natural que os homens se tornaram no que são” (carta de 1762). A visão

de que fora a civilização (e, em particular, a invenção da propriedade

privada) que corrompera o homem foi detalhadamente explanada por

Rousseau no Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre

os homens (1755), obra que suscitou de Voltaire uma resposta ácida:

“Recebi, caro senhor, o vosso novo livro contra o género humano […]

Nunca antes foi colocado tamanho empenho em fazer de nós bestas, ao

lê-lo fica-se com vontade de passar a caminhar sobre quatro patas”.

|

| "Deus julgando Adão", por William Blake. |

Porém, nem todos tiveram a lucidez de Voltaire e as ideias de

Rousseau sobre uma humanidade boa, pura e inocente corrompida pela

civilização foram instalando-se no núcleo de muitas correntes de

pensamento e mundividências com ampla expressão, nomeadamente no

comunismo e no ecologismo holístico-piegas dos nossos dias.

Rutherford opõe-se, sensatamente, à ideia da queda da humanidade: “Se

alguma coisa [uma tradução desajeitada de “if anything”?], caímos para

cima, de forma lenta e incremental, afastando-nos da volúvel brutalidade

da natureza […] Os nossos genes e o nosso corpo não são

fundamentalmente diferentes dos dos nossos primos mais próximos, [ou]

dos dos nossos antepassados”, mas “aproveitámos a obra da evolução e,

através do ensino, criámo-nos a nós mesmos, um animal que, em conjunto,

se tornou mais do que a soma das partes”. A prosa é trapalhona, mas

percebe-se a ideia: ao contrário dos outros animais, cuja natureza e

comportamento é ditada quase exclusivamente pelos seus genes, o Homo

sapiens resulta da articulação da informação contida nos genes com a

capacidade de acumular e transmitir conhecimento entre os seus

semelhantes e de geração em geração (a “cultura” no sentido lato), e é

essa combinação que faz de nós um animal excecional. Por outras

palavras, se não somos umas bestas como as outras é, sobretudo, graças à

civilização que Rousseau tanto desprezava.

Nenhum comentário:

Postar um comentário